屋根に登るのは危険?安全に登るために必要な準備や注意点は?

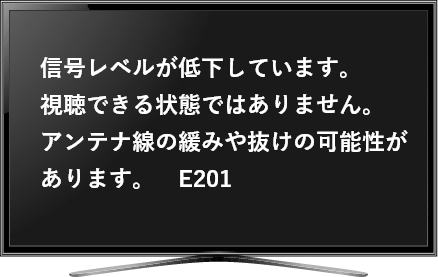

台風が過ぎ去った後、ご自宅の屋根に木の枝が引っかかっていたり、大雨の後に雨染みが気になったり、あるいはアンテナの向きがズレてテレビの映りが悪くなったり…。「ちょっと自分で屋根に登って様子を見てみようか」そう考えた経験は、多くの方にあるかもしれません。特に、ホームセンターなどで修理用品が手軽に購入できるようになった現在、ご自身での対処を考えるのも無理からぬことです。しかし、その一見単純に見える行動には、プロの職人でさえ常に最大限の注意を払う、命に関わる重大な危険が数多く潜んでいます。毎年、屋根からの転落事故は後を絶たず、その多くが専門家ではない方のDIY作業中に発生しています。良かれと思って登った行為が、取り返しのつかない大事故に繋がったり、かえって大切な住まいを傷つけてしまったりするケースも少なくありません。この記事では、なぜ専門家でもない限り安易に屋根に登ってはいけないのか、その具体的な理由と危険性、そして、どうしても屋根の状態が気になる場合に、安全に確認・対処するための正しいステップについて、詳しく解説していきます。ご自身の安全と、かけがえのない住まいを守るための重要な知識として、ぜひ最後までお読みください。

屋根に登る危険性は?登ってはいけない理由

「少しだけだから大丈夫だろう」という油断が、最も危険です。屋根の上は、私たちが普段生活している地面とは全く異なる、特殊で危険な環境です。専門的な知識や装備なく登ることがいかに無謀であるか、その具体的な理由を深く理解することが、事故を防ぐ第一歩となります。

転落・滑落という、命に関わる危険性

屋根に登る行為における最大のリスクは、言うまでもなく「転落・滑落」による人身事故の危険性です。厚生労働省の統計でも、建設業における死亡災害の原因として「墜落・転落」が常に上位を占めており、プロの世界でさえこれだけのリスクがあるのです。専門家ではない一般の方が、適切な安全装備なしに登る行為は、極めて危険と言わざるを得ません。多くの方が想像する以上に、屋根の上は危険な要素に満ちています。

まず、屋根には雨水を流すための傾斜(勾配)がついています。普段私たちが歩いている平らな地面とは全く異なり、常にバランスを取りながら不安定な足場で行動しなければなりません。さらに、屋根の表面は非常に滑りやすい状態にあることがほとんどです。長年、雨風にさらされることで発生したコケやカビ、あるいは砂埃や鳥のフンなどが付着しており、特に朝露や雨上がりなどで少しでも濡れていると、その滑りやすさは格段に増します。

また、屋根材の種類によっては、人が乗ることを想定していない強度のものもあります。特に、経年劣化したスレート屋根(コロニアル、カラーベスト)は、見た目では分からなくても内部が脆くなっていることがあり、一部分に体重をかけた途端に「踏み抜き」を起こし、そのまま階下へ転落してしまう事故も発生しています。たとえ1階の屋根(下屋)からの転落であっても、打ちどころが悪ければ骨折などの大怪我につながります。これが2階建て以上の高さ(一般的に5~8m)からとなれば、その衝撃は凄まじく、命に関わる事態になる可能性が極めて高いのです。プロの職人は、こうした危険性を熟知した上で、命綱となる安全帯を必ず装着し、二人以上で作業するなど、徹底した安全管理のもとで作業を行っています。そのリスクの大きさを、決して軽視してはいけません。

屋根材を破損させ、雨漏りを誘発するリスク

「屋根の状態を確認したい」という善意の行動が、かえって屋根そのものを傷つけ、新たな雨漏りの原因を作ってしまうという、本末転倒な結果を招くケースも非常に多くあります。屋根材は、それぞれに特性があり、人が乗る際の正しい知識がなければ、簡単に破損させてしまいます。例えば、広く普及しているスレート屋根は、面全体で強度を保っているわけではなく、人が乗って良い場所と、体重をかけると割れてしまう場所があります。知識なく歩き回ると、目に見えないほどの小さなひび割れ(クラック)を無数に作ってしまう可能性があります。このひび割れから雨水が浸入し、数年後に深刻な雨漏りや、屋根下地の腐食を引き起こす原因となるのです。日本瓦や洋瓦などの陶器瓦は非常に丈夫な素材ですが、これも歩き方によっては瓦がズレたり、割れたりすることがあります。特に瓦の重なり部分や端の部分は脆く、不用意に体重をかけると簡単に破損します。近年人気の金属屋根(ガルバリウム鋼板など)も、人が乗ることで凹んでしまったり、表面に施された傷防止や防錆のための塗膜を靴で傷つけたりする可能性があります。その小さな傷から錆が発生し、屋根全体の寿命を縮めてしまうことにも繋がりかねません。プロの職人は、屋根材を支えている下地の構造(桟木の位置など)を理解し、どこに体重をかけるべきか、どのように歩くべきかという知識と経験を持っています。素人がそれを判断するのは非常に困難であり、無意識のうちに屋根にダメージを与えてしまうリスクが非常に高いのです。

不正確な診断で問題を見過ごす・悪化させるリスク

たとえ転落せず、屋根を破損させることなく屋根の上に到達できたとしても、専門家でなければ屋根の劣化状態を正確に診断することはほぼ不可能です。例えば、屋根材のひび割れ一つとっても、それが表面的なもので、すぐに補修が必要ないものか、あるいは内部の防水シートまで達している可能性のある深刻なものかを見極めるには専門的な知識が必要です。また、屋根の劣化は、屋根材そのものだけでなく、棟板金(屋根の頂点を覆う金属板)の釘の浮き、谷樋(屋根の谷部分)の錆や穴、防水シート(ルーフィング)の破れ、漆喰の剥がれといった、様々な箇所で複合的に発生します。これらの不具合は、専門家でなければ見つけること自体が困難な場合が多く、一見問題ないように見えても、実は深刻な雨漏りの一歩手前の状態であることも少なくありません。不正確な自己判断で「特に問題はなさそうだ」と思い込んでしまうと、気づかないうちに劣化が静かに進行し、数年後に天井にシミができて初めて雨漏りに気づく、といった事態になりかねません。その時には、屋根の下地や構造材まで腐食が進み、修理費用が何倍にも膨れ上がってしまう可能性があります。逆に、小さな問題を過大に捉え、ホームセンターで購入したコーキング剤などで不適切なDIY修理を行ってしまい、かえって水の流れを妨げ、雨漏りを悪化させてしまうケースもあります。

屋根にはどんな時に登る?

屋根は危険な場所である一方、建物を雨風から守る最も重要な部分であり、定期的な点検やメンテナンスが不可欠です。では、プロの専門業者は、具体的にどのような目的で屋根に登るのでしょうか。その作業は、主に「点検」「修理・補修」「清掃・メンテナンス」、そして「設備設置・調整」といったシーンに大別されます。

定期点検や災害後の状況確認

プロが屋根に登る最も基本的な目的が「点検」です。新築から10年、前回のメンテナンスから10年といった節目の時期に行う定期点検では、経年劣化による屋根材の色褪せやひび割れ、コケやカビの発生状況、防水機能の低下などを総合的に診断し、将来的なトラブルを未然に防ぐための修繕計画を立てます。また、台風や地震、大雪といった自然災害の後に、被害がないかを確認するために実施されます。瓦のズレや割れ、スレートのひび、板金のめくれ、アンテナの傾きなど、災害によって引き起こされる不具合を詳細にチェックします。近年ではドローンを用いた点検も増えていますが、最終的な診断には人が登って直接確認することもあります。

雨漏り修理や部分的な補修作業

雨漏りなどの具体的な問題が発生した場合や、点検によって不具合が発見された場合には、「修理・補修」のために屋根に登ります。例えば、割れてしまった瓦を一枚だけ新しいものに差し替える、強風で浮いてしまった棟板金を固定し直し、釘頭をコーキングで防水処理する、劣化したコーキングを打ち直す、雨漏りの原因となっている箇所を特定し、部分的な防水工事を施すといった作業です。これらの作業は、原因を正確に特定する診断力と、それぞれの屋根材に応じた専門的な施工技術、そして適切な材料選定の知識が求められます。

清掃や塗装などのメンテナンス作業

屋根の機能を維持し、寿命を延ばすために定期的に行われるのが「清掃・メンテナンス」です。代表的なものが、雨樋(あまどい)の清掃です。雨樋に落ち葉や土砂、鳥の巣などが詰まると、雨水が正しく排出されずに溢れ出し、外壁を汚したり、軒先から雨漏りを起こしたりする原因になります。これを防ぐために、定期的に詰まりを取り除く必要があります。また、屋根材の種類によっては、表面に付着したコケやカビを高圧洗浄で洗い流したり、防水性能を回復・維持するために屋根塗装を行ったりします。

アンテナや太陽光パネルなどの設備設置

テレビアンテナの新規設置や向きの調整、太陽光パネルの設置、あるいは近年増えている換気扇やダクトの屋根貫通部分の工事なども、プロが屋根に登る理由です。これらの作業は、単に機器を設置するだけでなく、屋根に穴を開けたり、構造物に荷重をかけたりするため、雨漏りを起こさないための専門的な防水処理技術が不可欠です。アンテナの設置一つをとっても、最適な受信感度を得るための知識と、強風でも倒れない確実な固定技術が求められます。

屋根に登る際に必要な準備

専門業者が屋根に登って安全かつ効率的に作業を行うためには、その場の思いつきではなく、周到な事前準備が必要です。準備の段階から、素人とプロの違いは明確に現れます。これらは、安全な作業環境を構築するための最低条件と言えます。

安全装備の準備と点検

作業員の身体を守るための「安全装備」の準備は、何よりも優先されます。万が一の落下物から頭部を守るための「ヘルメット」、滑りにくく、足裏で屋根の感触を確かめやすい「作業靴(屋根足袋や高所作業用の安全靴など)」、そして手を保護し、作業性を高める「手袋」は基本中の基本です。そして最も重要なのが、命綱となる「安全帯(墜落制止用器具)」です。高所作業では、身体全体を保持する「フルハーネス型」の安全帯の着用が義務付けられており、これを屋根の頑丈な構造物に設置した親綱などに接続することで、万が一足を滑らせても、地面への転落という最悪の事態を防ぎます。これらの装備が、規格に適合し、劣化していないかを事前に点検することも重要です。

作業道具と資材の準備

屋根に安全に昇降するための、丈夫で長さが十分にあるハシゴや脚立は必須です。大規模な工事や、屋根の勾配が急な場合には、作業員の安全な足場を確保するための仮設足場の設置計画も立てます。屋根の上で使用する工具(ハンマー、電動ドライバー、コーキングガンなど)や補修材料、清掃用具などは、作業中に誤って落下させ、地上にいる人や物、あるいは屋根そのものを傷つけることがないよう、専用の道具袋や腰袋に入れて携行します。高圧洗浄機や電動工具を使用する場合は、そのための電源や水源の確保、延長コードやホースの適切な取り回しなども事前に計画します。

現場環境の整備と情報共有

作業を始める前には、必ず建物の所有者であるお客様に、当日の作業内容、手順、おおよその所要時間を丁寧に説明し、理解と許可を得ます。また、工事車両の駐車場所や、作業中の騒音などで近隣に迷惑がかかる可能性がある場合は、事前に近隣住民への挨拶回りを行い、工事への理解と協力を求めます。これにより、作業中のトラブルを未然に防ぎます。そして、「作業体制」の準備も欠かせません。屋根の上での作業は、原則として一人では行いません。地上でハシゴを支えたり、道具の受け渡しをしたり、周囲の安全を確認したりする作業員と、屋根の上で作業する作業員が連携することで、安全性が飛躍的に高まります。作業前には、その日の作業計画や危険箇所についてミーティングを行い、作業員全員で情報を共有し、声を掛け合いながら安全を確認し合う体制を整えるのです。

屋根に登る際に注意すべき点

どれだけ入念な準備をしても、実際に屋根に登り、作業を行う瞬間には、常に危険が伴います。プロの職人は、自身の経験を過信することなく、常に基本的な注意点を遵守することで、安全を確保しています。

ハシゴの安全な設置と昇降

屋根へのアクセスの第一歩であるハシゴの扱いは、最も事故が起こりやすいポイントの一つです。まず、ハシゴは平坦で、滑りにくく、しっかりとした地面に設置することが大前提です。地面が柔らかい場合は、板などを敷いて安定させます。次に、ハシゴを屋根にかける角度です。一般的に、地面との角度が約75度になるように設置するのが最も安定すると言われています。角度が急すぎると後ろに倒れやすく、緩すぎると足元が滑りやすくなります。そして、かけたハシゴが作業中にずれたり倒れたりしないよう、上部と下部をロープなどで確実に固定します。また、屋根の端から少なくとも1メートル程度はハシゴが突き出るように設置し、屋根への乗り移りを安全に行えるようにします。ハシゴを昇り降りする際は、必ず体をハシゴに向け、両手と片足、または片手と両足といった具合に、常に体の3点でハシゴを支持する「三点支持」を徹底します。

屋根の上での慎重な行動

屋根の上に到達した後も、決して気は抜けません。まず、屋根材の特性を理解し、踏んではいけない場所を避けることが重要です。例えば、スレート屋根では、屋根材を固定している下地の木材(野地板や垂木)がある部分を意識して歩きます。瓦屋根の場合は、瓦の重なり部分や谷部分は特に割れやすいため、慎重に避けて移動します。また、屋根の上では、急な動きや大きな動きは厳禁です。ゆっくりと、すり足に近い形で移動し、常に重心を低く保つことを心がけます。特に、屋根の端(軒先)や、天窓(トップライト)の周辺は、滑ったり踏み抜いたりする危険性が高いため、絶対に近づかないようにします。風が吹いてきたら、すぐに低い姿勢をとり、風が止むのを待つといった判断も必要です。

最も危険な「屋根からハシゴへの乗り移り」

屋根の上での作業を終え、地上に降りる際、実は転落事故が最も多く発生すると言われています。多くの人が経験するのが、「登ることはできるだろうけど、屋根からはしごに降りるほうが怖いんだよ」という感覚です。登る時は進行方向が見え、ハシゴの段を一つ一つ確認できますが、降りる時は、屋根の上から身を乗り出して、見えにくいハシゴの段に足をかけなければなりません。この体勢を切り替える際にバランスを崩しやすく、一瞬の躊躇や恐怖心が、体勢の不安定さを招き、重大な事故につながるのです。プロの職人でさえ、この乗り移りの瞬間は最も集中力を高めます。この「帰りの怖さ」を知らないまま安易に登ってしまうことが、いかに危険であるかを物語っています。

まとめ

自宅の屋根の状態が気になる気持ちは、住まいを大切に思うからこそ生じる自然な感情です。しかし、その確認のために専門家以外の人が安易に屋根に登る行為は、転落による生命の危険、屋根材を破損させてしまうリスク、そして問題を正確に診断できずにかえって事態を悪化させるリスクを伴う、極めて危険な行為です。プロの職人たちは、徹底した安全装備と、長年の経験に裏打ちされた知識と技術、そして周到な準備があって初めて、屋根の上で作業を行います。特に、屋根からハシゴへ乗り移る際の危険性は、経験者でさえ細心の注意を払うポイントです。屋根のことで気になる点があれば、まずは地上から双眼鏡などで観察し、異常が見られるようであれば、決して自分で解決しようとせず、信頼できる屋根の専門業者に相談してください。専門家による適切な診断とメンテナンスこそが、ご自身の安全を守り、大切な住まいの寿命を延ばすための、最も確実で賢明な選択と言えるでしょう。